2025/07/31

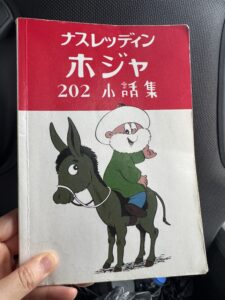

ガイドの小話でナスレッディン ホジャの本を紹介されました。

この本がとても興味深かったので紹介します。

ナスレッディン・ホジャは13世紀頃のトルコ(アナトリア地方)に実在したとも言われている人物。イスラムの学者(ホジャ)だったとも言われています。

人々からは「ホジャ(=先生、師匠)」と呼ばれ、ユーモアと知恵に満ちた逸話をたくさん残しています。

でも、彼が実在したかどうかははっきりしていません。

というのも、彼にまつわる逸話はあまりにもたくさんありすぎて、もはや一人の人物というより「キャラクター」のような存在になっているんです。

彼の話は学校の授業でも出てくるくらいポピュラーで、大人も子どもも知っています。

日本でいうところの「一休さん」に少し似ている感じです。

ちょっととぼけていて、でもどこか深いことを言う、不思議な魅力を持った彼の話は、私たちの毎日にもつながる気づきをくれる存在だなと思いました。

その中でも印象的だった話は『インシャッラー』です。

Inşallah(インシャッラー)はアラビア語に由来し、意味は『神の思し召しがあれば』というもの。

イスラム圏では日常的に使われる言葉で、未来のことに対して「〜できたらいいな」「うまくいくといいけど、あとは神さま次第」というようなニュアンスがあるそうです。

例えば…

「明日来るよ」→「インシャッラー、行けたら行くね」

「今年こそ旅行に行きたい」→「インシャッラー、行けると良いね」

日本語で言う「そのうちね」「なるようになるさ」に少し似た、いい意味での“ゆるさ”が込められています。

こんな話があります。

ある日ホジャが、庭に果物の苗木を植えていました。

通りがかった人が言いました。

「ホジャさん、そんなに小さい苗、実がなるまで何年もかかるよ。あなたがその果実を食べるころには、もう年をとってるんじゃ?」

するとホジャはこう答えます。

「インシャッラー、実がなる頃には私も元気でいられる。

でももしそうでなかったら、きっと他の誰かが食べるだろう。それもいいじゃないか。」

この言葉に、どれだけの余裕と知恵が詰まっているでしょうか。

あとからじわじわくる感じでどの話も面白くて購入してくれば良かったです。

沖縄にも「なんくるないさー」ってありますが、どこの地域でもこの精神って大事なんだな〜と改めて感じました。

シラカワ